Ein Produktionsassistent, der nie müde wird. Ein Cutter, der in Sekunden Dutzende Varianten durchspielt. Ein Animator, der auf Zuruf fotorealistische 3D-Welten erschafft. Was vor zwei Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute Produktionsalltag in deutschen Kreativagenturen. Die Frage ist längst nicht mehr, ob KI-Tools die Videoproduktion verändern – sondern wie radikal sie unsere Vorstellung von kreativer Arbeit umschreiben.

Die Automatisierung des Handwerks

Der technologische Sprung geschieht nicht linear, sondern in Schüben. Tools wie Synthesia, Runway oder HeyGen generieren mittlerweile Erklärvideos, bei denen Laien kaum noch erkennen, ob ein echter Mensch spricht oder ein digitaler Avatar. Die Produktionszeit? Von Wochen auf Stunden geschrumpft. Die Kosten? Um Faktoren reduziert. Was einst hochspezialisierte Motion Designer in mühevoller Kleinarbeit erstellten, erledigt heute ein Algorithmus zwischen zwei Meetings.

Diese Entwicklung birgt eine Paradoxie: Die Einstiegshürde sinkt dramatisch, während gleichzeitig die Anforderungen an konzeptionelle Qualität steigen. Denn wenn jeder binnen Minuten ein technisch sauberes Erklärvideo produzieren kann, wird die kreative Idee zum einzigen Unterscheidungsmerkmal. Die künstliche Intelligenz im Designprozess schafft nicht weniger Arbeit für Kreative – sie verschiebt sie in andere Bereiche.

Vom Pixelschubser zum Prompt-Architekten

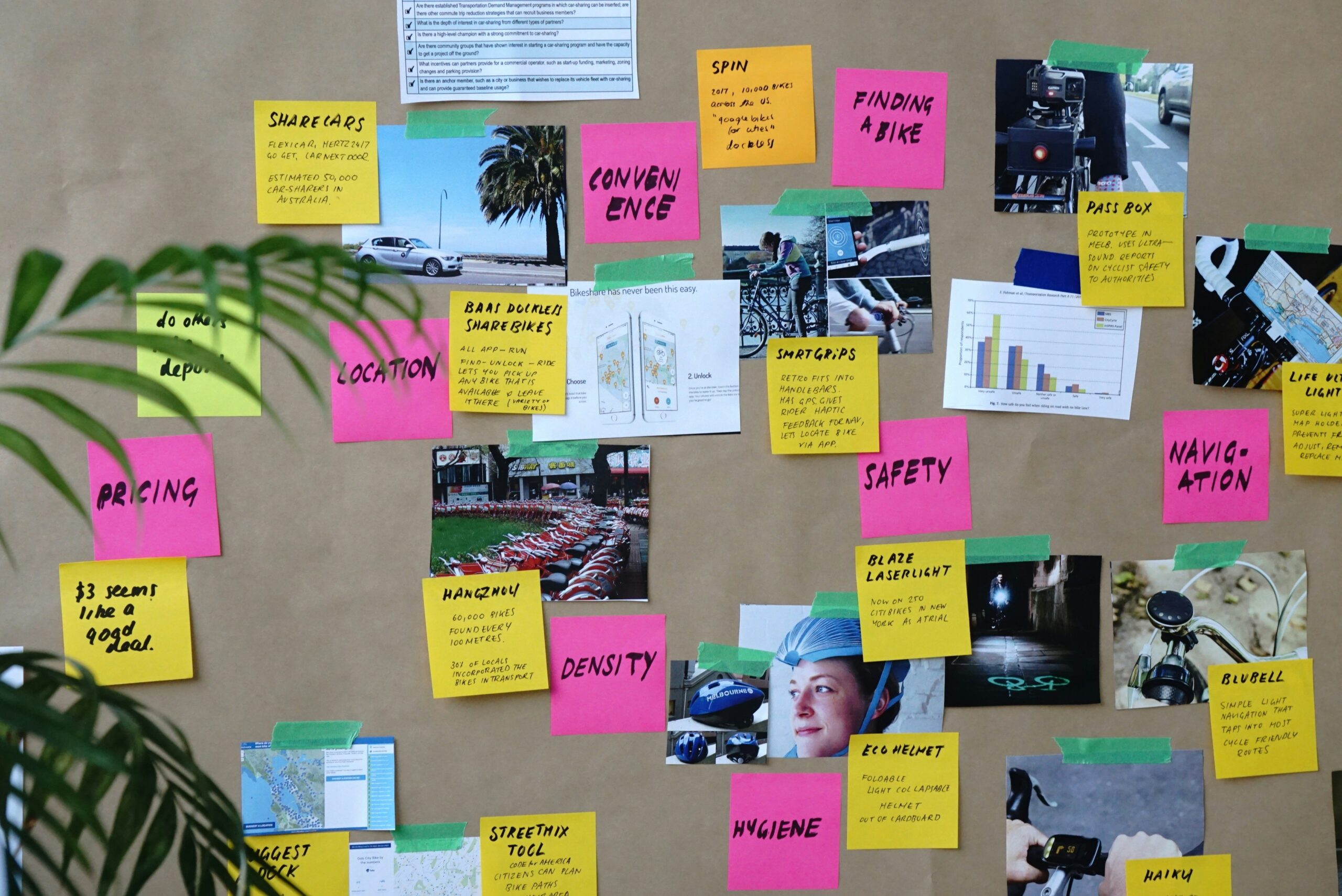

Die Rolle des Kreativen mutiert vom ausführenden Handwerker zum strategischen Dirigenten. Statt Keyframes zu setzen, formuliert man präzise Anweisungen an generative Modelle. Statt Farbverläufe zu justieren, kuratiert man aus Hunderten KI-generierten Varianten. Das klingt nach Komfortsteigerung, verlangt aber eine völlig neue Kompetenz: die Fähigkeit, maschinelle Möglichkeiten zu antizipieren und gezielt zu steuern.

Ein Beispiel aus der Praxis zeigt die Verschiebung deutlich. Eine Berliner Agentur produziert Erklärvideos für Softwareunternehmen. Früher bestand das Team aus vier Spezialisten – Konzept, Animation, Sound, Postproduktion. Heute arbeitet eine Person mit drei verschiedenen KI-Tools und orchestriert den Prozess. Die eingesparte Zeit fließt nicht in Mehrproduktion, sondern in ausführlichere Briefings, A/B-Tests und Varianten-Optimierung. Die technische Ausführung wurde demokratisiert, die strategische Tiefe ist zur Kernkompetenz geworden.

3D ohne Rendering-Nächte

Dreidimensionale Erklärvideos galten lange als Königsdisziplin – zeitaufwendig, kostenintensiv, nur für Premium-Budgets realisierbar. Tools wie Spline oder neuronale Rendering-Engines kippen diese Gleichung. Was früher Nächte voller Rechenzeit bedeutete, geschieht heute in Echtzeit. Designer experimentieren mit Perspektiven, Beleuchtung und Materialien, als würden sie an einem Photoshop-Dokument arbeiten.

Diese Entwicklung demokratisiert nicht nur den Zugang, sie verändert auch die ästhetische Sprache. Wenn 3D-Elemente keine Budgetfrage mehr sind, sondern eine gestalterische Entscheidung, verschiebt sich der kreative Fokus. Nicht mehr «Können wir uns das leisten?» ist die Leitfrage, sondern «Dient es der Geschichte?». Genau diese Verschiebung macht Erklärvideos für Agenturleistungen zu einem strategischen Kommunikationsinstrument statt einem technischen Prestigeprojekt.

Interaktivität als neues Narrativ

Lineares Storytelling bekommt Konkurrenz. Interaktive Erklärvideos, bei denen Zuschauer Entscheidungspunkte selbst wählen, sind technisch längst möglich – und werden zunehmend zur Erwartung. Nicht jeder will dieselbe Geschichte in derselben Reihenfolge konsumieren. Besonders im B2B-Kontext, wo unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Informationsbedarfe haben, zeigt sich der Wert verzweigter Narrative.

Die technische Umsetzung solcher Formate erfordert allerdings mehr als filmisches Handwerk. Sie verlangt Verständnis für Nutzerführung, Datenarchitektur und Interface-Design. Der klassische Videoproduzent rückt näher an UX-Designer heran. Erklärvideos im B2B-Bereich werden zu hybriden Formaten zwischen Film, Software und Lernumgebung.

Personalisierung in industriellem Maßstab

Ein Erklärvideo für tausend verschiedene Empfänger – mit jeweils angepasster Ansprache, lokalisierten Beispielen, branchenspezifischen Referenzen. Was absurd klingt, wird durch KI-gestützte Produktionspipelines zur Realität. Systeme analysieren Nutzerdaten, generieren Varianten und rendern diese automatisiert aus. Der kreative Input passiert einmal, die Auslieferung tausendfach individualisiert.

Diese Skalierbarkeit verändert das Geschäftsmodell. Wo früher pro Projekt abgerechnet wurde, entstehen nun Lizenzmodelle für Template-basierte Systeme. Agenturen verkaufen nicht mehr einzelne Videos, sondern Produktionsframeworks. Die wirtschaftliche Logik kippt von Einzelfertigung zu industrieller Massenindividualisierung – mit allen Konsequenzen für Preisgestaltung und Marktpositionierung.

Die Grenzen des Algorithmus

Trotz aller technologischen Euphorie bleiben Bereiche, in denen menschliche Kreativität unersetzbar ist. Algorithmen optimieren innerhalb definierter Parameter, sie brechen aber keine Konventionen. Sie interpolieren zwischen bekannten Mustern, erfinden aber keine radikal neuen Erzählformen. Genau hier liegt die Chance für Kreative, die mehr sein wollen als Bedienoberfläche für KI-Tools.

Die Herausforderung besteht darin, Storytelling als strategisches Werkzeug zu verstehen, das über technische Perfektion hinausgeht. Ein algorithmisch erzeugtes Video kann formal makellos sein und dennoch beliebig wirken. Die emotionale Resonanz, die subtile kulturelle Referenz, der überraschende narrative Twist – das sind Dimensionen, die menschliche Intuition erfordern. Tools wie jene, die in dieser Analyse erwähnt werden, zeigen, dass technische Brillanz ohne emotionale Intelligenz leer bleibt.

Workflow-Revolution statt Jobkiller

Die Debatte um KI in der Kreativbranche oszilliert zwischen Dystopie und Euphorie. Realistischer ist ein differenziertes Bild: Bestimmte Tätigkeiten fallen weg, andere entstehen neu, wieder andere verändern sich fundamental. Wer heute als Motion Designer arbeitet, wird morgen möglicherweise KI-Modelle trainieren, Prompt-Bibliotheken kuratieren oder Quality-Control für algorithmisch erzeugte Assets übernehmen.

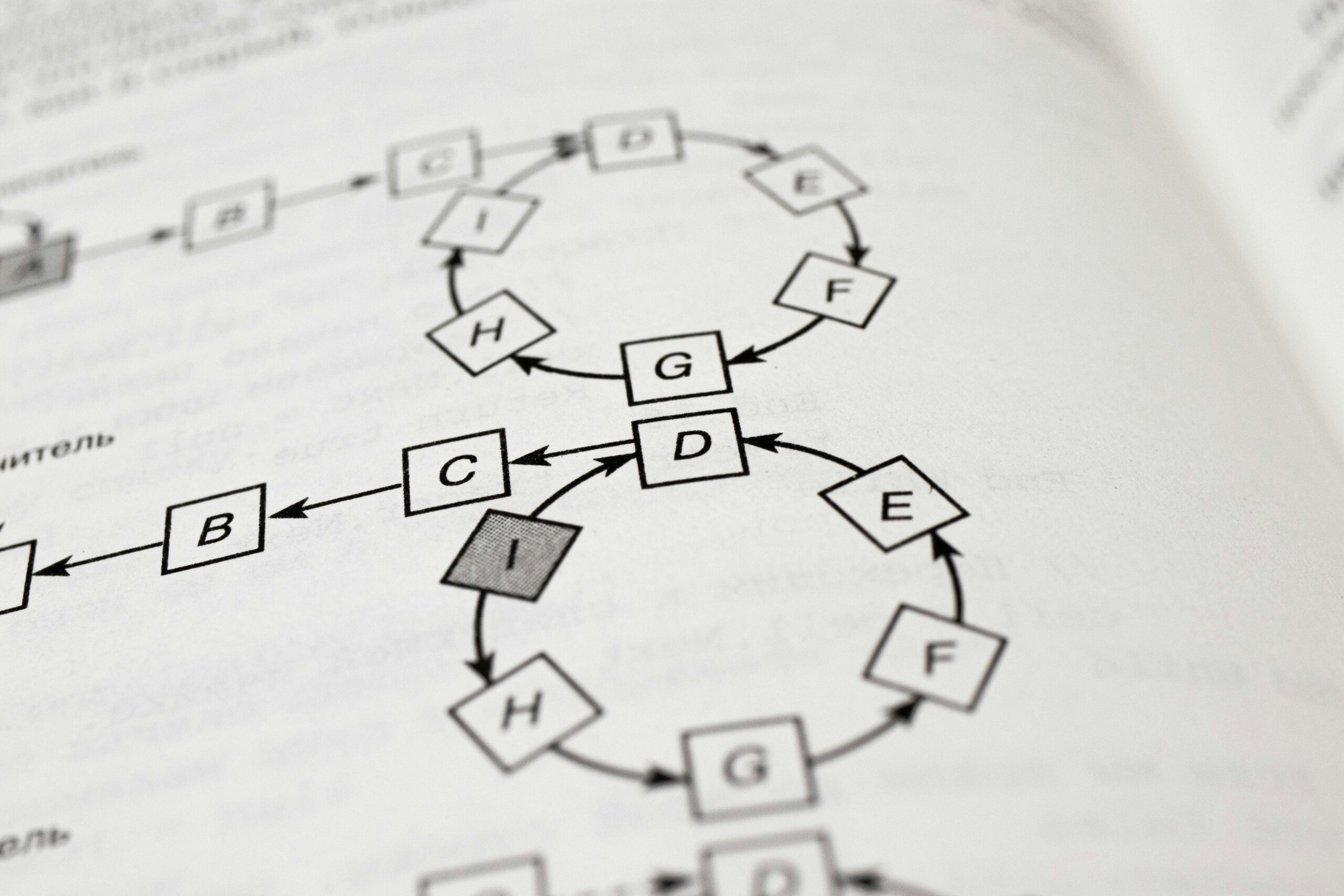

Die eigentliche Revolution findet im Workflow statt. Iteration wird zur Norm statt zur Ausnahme. Wo früher drei Überarbeitungsschleifen das Maximum waren, sind heute dreißig Varianten kein Problem. Diese Flexibilität verschiebt auch die Machtbalance zwischen Agentur und Auftraggeber. Wenn Änderungen technisch trivial werden, schwinden klassische Argumentation gegen endlose Revision. Die Kunst liegt darin, den kreativen Prozess durch klare Konzeptphasen zu strukturieren.

Die neue Qualitätsfrage

Wenn technische Exzellenz zur Selbstverständlichkeit wird, verschiebt sich die Definition von Qualität. Ein Erklärvideo beurteilt man nicht mehr primär nach Rendering-Qualität oder Animationsflüssigkeit – diese Dinge sind Standard geworden. Stattdessen rücken Kriterien wie konzeptionelle Stringenz, narrative Originalität und emotionale Wirkung in den Vordergrund.

Diese Verschiebung erfordert neue Evaluierungsmethoden. A/B-Testing, Heatmap-Analysen und biometrische Messungen ergänzen subjektive Einschätzungen. Die Kreativbranche nähert sich in ihren Bewertungskriterien der datengetriebenen Logik des Performance-Marketings an. Was für manche nach Entmystifizierung klingt, ist für andere die längst überfällige Professionalisierung.

Der Preis der Effizienz

Produktivitätssteigerung klingt nach uneingeschränktem Fortschritt. Die Realität ist ambivalenter. Wenn dieselbe Arbeit mit einem Bruchteil der Zeit erledigt werden kann, sinkt der Marktwert dieser Tätigkeit. Agenturen, die ihre Preise an Produktionstagen festmachen, geraten unter Druck. Gleichzeitig eröffnen sich neue Geschäftsfelder für jene, die den Wandel aktiv gestalten statt reaktiv zu erleiden.

Die strategische Frage lautet: Nutzt man Effizienzgewinne für Preisreduktion und Mengenausweitung – oder für qualitative Vertiefung bei gleichbleibendem Preisniveau? Diese Entscheidung prägt nicht nur das Geschäftsmodell einzelner Agenturen, sondern die gesamte Branche. Der Wettbewerb verschärft sich in jenen Segmenten, wo Automatisierung am weitesten fortgeschritten ist, während Premium-Angebote mit menschlicher Handschrift an Wert gewinnen.

Ausblick ohne Kristallkugel

Prognosen über technologische Entwicklungen sind notorisch unzuverlässig. Was heute revolutionär erscheint, ist morgen Standard – und übermorgen bereits überholt. Statt konkreter Vorhersagen lohnt die Betrachtung struktureller Trends: Die Verschmelzung von Design-Tools und KI-Systemen wird sich fortsetzen. Die Grenze zwischen Konzeption und Execution verschwimmt weiter. Und die Fähigkeit, zwischen Dutzenden automatisiert erzeugter Varianten die relevante auszuwählen, wird wichtiger als die handwerkliche Erstellung selbst.

Für Kreative bedeutet das: Anpassungsfähigkeit wird zur Kernkompetenz. Wer heute neue Tools ignoriert, weil sie «unkreativ» erscheinen, wird morgen von jenen überholt, die Technologie als Erweiterung ihrer Möglichkeiten begreifen. Der Algorithmus führt nicht Regie – aber er verändert fundamental, was es bedeutet, kreativ zu arbeiten.

FAQ

Was sind die wichtigsten KI-Tools für Erklärvideo-Produktion 2025?

Zu den relevantesten Werkzeugen gehören Synthesia und HeyGen für Avatar-basierte Videos, Runway für generative Video-KI, Spline für 3D-Animationen in Echtzeit sowie diverse Prompt-to-Video-Systeme. Die Toollandschaft ändert sich allerdings rasant – wichtiger als einzelne Tools ist die Fähigkeit, neue Systeme schnell zu evaluieren und in bestehende Workflows zu integrieren.

Ersetzen KI-Tools menschliche Kreative in der Videoproduktion?

Nein, aber sie verändern radikal, welche Tätigkeiten menschliche Expertise erfordern. Technische Ausführung wird zunehmend automatisiert, während Konzeption, strategische Planung und kuratorische Entscheidungen an Bedeutung gewinnen. Die Rolle verschiebt sich vom ausführenden Handwerker zum kreativen Strategen, der algorithmische Möglichkeiten orchestriert.

Wie teuer sind KI-generierte Erklärvideos im Vergleich zu traditioneller Produktion?

Die Kostenunterschiede sind erheblich. Während klassische Erklärvideo-Produktionen je nach Komplexität zwischen 3.000 und 15.000 Euro kosten, können KI-basierte Varianten bereits ab einigen hundert Euro realisiert werden. Diese Preisdifferenz gilt allerdings primär für standardisierte Formate – sobald individuelle Anpassungen, komplexe Narrativ oder hochwertige 3D-Elemente gefragt sind, nähern sich die Preise wieder an.

Welche kreativen Fähigkeiten werden durch KI-Tools wichtiger?

Konzeptionelles Denken, Prompt-Engineering (die Fähigkeit, präzise Anweisungen für KI-Systeme zu formulieren), kuratorisches Urteilsvermögen bei der Auswahl aus algorithmisch generierten Varianten sowie strategisches Storytelling gewinnen massiv an Bedeutung. Gleichzeitig werden technische Detailkenntnisse wie manuelle Keyframe-Animation oder klassische Compositing-Techniken weniger zentral.

Wie erkenne ich qualitativ hochwertige KI-generierte Erklärvideos?

Technische Perfektion allein ist kein Qualitätsmerkmal mehr, da sie zunehmend Standard wird. Entscheidend sind stattdessen narrative Stringenz, emotionale Wirkung, konzeptionelle Originalität und strategische Passung zur Zielgruppe. Ein gutes KI-generiertes Video nutzt die technologischen Möglichkeiten als Werkzeug für überzeugendes Storytelling – nicht als Selbstzweck.

Welche Risiken bergen automatisierte Videoproduktionen?

Neben offensichtlichen Aspekten wie Urheberrechtsfragen bei trainierten Modellen oder potenziellen Qualitätsschwankungen besteht das größte Risiko in der Uniformität. Wenn alle dieselben Tools mit ähnlichen Prompts verwenden, entsteht eine ästhetische Monotonie. Zudem können automatisierte Systeme subtile kulturelle Nuancen oder ethische Implikationen übersehen, die menschliches Urteilsvermögen erfordern.