Der Raum ist gebucht, Post-its sind bestellt, die Flipcharts stehen bereit – doch die eigentliche Arbeit beginnt erst, wenn alle Beteiligten verstanden haben, dass ein Workshop kein Ritual ist, sondern ein Werkzeug. Design Thinking Workshops scheitern nicht an fehlender Kreativität, sondern an mangelhafter Vorbereitung, unklaren Zielen und der Illusion, dass Methode allein Innovation garantiert.

Warum Workshops mehr sind als moderierte Brainstormings

Ein Design Thinking Workshop ist kein lose strukturiertes Treffen, bei dem man hofft, dass schon etwas Brauchbares entsteht. Er folgt einem definierten Prozess, der Empathie, Problemdefinition, Ideenfindung, Prototyping und Testen miteinander verwebt. Die Herausforderung liegt nicht darin, diese Phasen zu kennen, sondern sie situationsgerecht zu orchestrieren. Teams brauchen Klarheit über das Problem, das sie lösen wollen – nicht über das Problem, das sie bereits kennen.

Die Grundlagen des Design Thinking im Team zeigen, dass erfolgreiche Workshops von einer präzisen Problemdefinition abhängen. Wer mit einem diffusen Auftrag startet, endet mit diffusen Ergebnissen. Das bedeutet: Vor dem Workshop muss geklärt sein, welche Frage beantwortet werden soll – und welche nicht.

Vorbereitung: Was vor dem ersten Post-it entschieden sein muss

Teilnehmerauswahl: Diversität ist kein Buzzword, sondern funktionale Notwendigkeit. Ein Workshop mit ausschließlich internen Perspektiven reproduziert bestehende Denkmuster. Externe Impulse, fachfremde Disziplinen oder Nutzervertreter bringen Reibung – und genau die braucht es.

Zeitrahmen: Zwei Stunden reichen nicht. Ein vollständiger Design Thinking Workshop benötigt mindestens einen vollen Tag, besser zwei. Wer glaubt, Innovation lasse sich in 90 Minuten zwischen zwei Meetings einschieben, verwechselt Workshop mit Besprechung. Das HPI D-School Foundations-Programm arbeitet mit dreitägigen Intensivformaten, die zeigen, dass nachhaltige Lernprozesse Zeit brauchen.

Raumgestaltung: Kreativität entsteht nicht in Konferenzräumen mit festgeschraubten Tischen. Der Raum muss Bewegung erlauben, flexible Arbeitsflächen bieten und visuelles Arbeiten ermöglichen. Whiteboard-Wände, verschiebbare Möbel, gutes Licht – diese Details beeinflussen die Arbeitsqualität mehr als viele denken.

Facilitation: Die Kunst, unsichtbar zu führen

Ein guter Facilitator moderiert nicht, er choreografiert. Er hält den Prozess am Laufen, ohne ihn zu dominieren. Das bedeutet konkret: klare Zeitvorgaben für jede Phase, bewusste Unterbrechungen, wenn Diskussionen abdriften, und Mut zur Stille, wenn Teams in Denkpausen sind.

Die häufigsten Fehler in der Facilitation sind vorhersehbar. Erstens: zu viel erklären, zu wenig machen lassen. Zweitens: Ideen bewerten, bevor die Ideenphase abgeschlossen ist. Drittens: den Prozess abkürzen, wenn es unbequem wird. Genau in diesen unbequemen Momenten – wenn Teams nicht weiterkommen, wenn Lösungen banal wirken, wenn Frustration spürbar ist – passiert oft der Durchbruch.

Typische Fehler im kreativen Prozess lassen sich vermeiden, wenn Facilitatoren verstehen, dass ihre Hauptaufgabe nicht darin besteht, Antworten zu liefern, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Ein Workshop ist erfolgreich, wenn die Teilnehmer am Ende erschöpft, aber energiegeladen sind – nicht, wenn alle zufrieden nicken.

Methoden: Werkzeugkasten statt Schablone

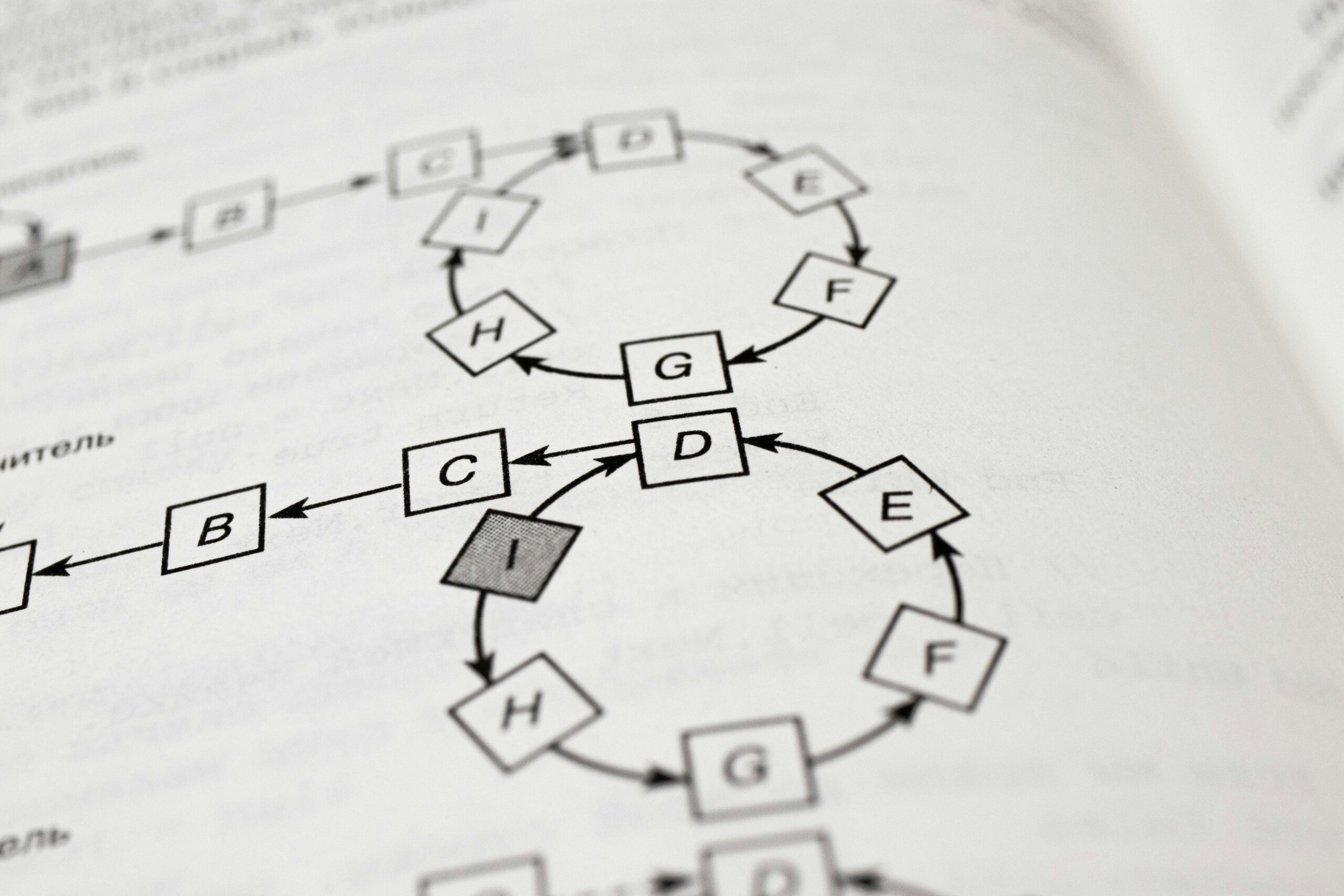

Die klassischen Design Thinking Phasen – Verstehen, Beobachten, Sichtweise definieren, Ideen finden, Prototypen entwickeln, Testen – sind kein starres Gerüst. Je nach Projektphase, Teamgröße und Zielsetzung variiert der Methodenmix erheblich.

Empathie-Phase: Nutzerinterviews, Shadowing, Persona-Entwicklung. Hier geht es nicht darum, Meinungen zu sammeln, sondern Bedürfnisse zu entschlüsseln. Die Frage ist nicht „Was wollen Sie?», sondern „Woran scheitern Sie?»

Ideation: Brainstorming ist nur eine von vielen Techniken. Crazy 8s – acht Ideen in acht Minuten skizzieren – zwingt zu schnellem, unzensiertem Denken. How-Might-We-Fragen reframen Probleme in Chancen. Reverse Thinking dreht die Fragestellung um: Wie würden wir garantiert scheitern?

Prototyping: Schnell, billig, wegwerfbar. Ein Prototyp ist kein Produkt, sondern eine These in physischer Form. Pappe, Papier, Rollenspiele – alles ist erlaubt, solange es hilft, Annahmen zu testen, bevor man investiert.

Moderne Workshops integrieren zunehmend digitale Tools. KI-gestützte Prozesse im Design bieten neue Möglichkeiten für Rapid Prototyping, Nutzerforschung und Mustererkennung. Plattformen wie das 121WATT Design-Thinking-Seminar vermitteln praxisnah, wie etablierte Methoden mit digitalen Workflows kombiniert werden können.

Was nach dem Workshop entscheidet

Der Workshop endet nicht mit dem letzten Post-it. Die meisten Ergebnisse versanden, weil keine Struktur für die Umsetzung existiert. Dokumentation ist kritisch: Wer entscheidet was? Bis wann? Mit welchen Ressourcen? Ein Fotoprotokoll der beklebten Wände reicht nicht. Es braucht einen konkreten Action Plan mit Verantwortlichkeiten.

Follow-up-Formate wie zweiwöchige Check-ins oder Sprint-Reviews halten die Dynamik aufrecht. Innovation ist kein Event, sondern ein Prozess. Workshops sind Katalysatoren, keine Selbstzwecke.

Für wen sich welches Format eignet

Nicht jedes Problem braucht einen mehrtägigen Workshop. Sprint-Workshops (3–4 Stunden) funktionieren für konkrete Teilfragen innerhalb bestehender Projekte. Intensivformate (2–3 Tage) sind sinnvoll, wenn grundlegende Richtungsentscheidungen anstehen oder Teams erstmals mit der Methodik arbeiten. Modulare Programme wie das Potsdam Transfer HOW TO Design Thinking kombinieren Präsenzworkshops mit digitalen Selbstlernphasen und ermöglichen vertiefende Auseinandersetzung.

Für Agenturen und Kreativteams empfehlen sich regelmäßige interne Workshops als Trainingsformat, um methodische Sicherheit aufzubauen. Für Kundenprojekte sollte der Workshop-Umfang transparent kommuniziert werden – inklusive der Erwartung, dass echte Ergebnisse Commitment und Zeit erfordern.

Erfolgsmessung jenseits von Zufriedenheitsbögen

Ein Workshop ist nicht erfolgreich, weil alle ihn toll fanden. Die Fragen lauten: Wurden neue Perspektiven sichtbar? Haben sich Annahmen verändert? Gibt es testbare Prototypen? Wurden Entscheidungen getroffen? Zufriedenheit ist angenehm, aber kein Qualitätsindikator. Produktive Irritation, kontroverse Diskussionen, verworfene Lieblingsideen – das sind Zeichen, dass wirklich gearbeitet wurde.

Praktische Tipps aus der Workshop-Erfahrung zeigen: Die besten Workshops sind die, bei denen am Ende nicht alle einer Meinung sind, sondern alle verstanden haben, warum bestimmte Lösungsansätze verfolgt werden sollten.

Werkzeug, kein Wundermittel

Design Thinking Workshops sind weder Allheilmittel noch Selbstzweck. Sie funktionieren, wenn sie ehrlich eingesetzt werden: als strukturiertes Format, um Komplexität zu durchdringen, Perspektiven zu integrieren und Annahmen zu testen. Sie scheitern, wenn sie als Legitimationsbühne für bereits getroffene Entscheidungen missbraucht werden oder wenn Unternehmen glauben, Innovation ließe sich outsourcen.

Ein gut orchestrierter Workshop hinterlässt keine fertigen Lösungen, sondern Klarheit über die nächsten Schritte. Das ist weniger spektakulär als erhofft – und genau deshalb wertvoll.