Drei Agenturen schicken dir ihre Case Studies. Alle drei sprechen von „messbarem Erfolg», „nachhaltiger Wirkung» und „transformativen Prozessen». Doch was bleibt? Eine diffuse Ahnung, dass irgendwas irgendwie funktioniert haben soll – aber nicht, wie, warum oder ob das auf dein Projekt übertragbar wäre. Case Studies leiden unter einem strukturellen Problem: Sie sind selten Studien und noch seltener ehrlich.

Was eine Case Study eigentlich leisten müsste

Eine Case Study verspricht Einblick in einen konkreten Projektablauf. Sie sollte zeigen, welche Entscheidungen getroffen wurden, an welchen Stellen Widerstand entstand und wie Lösungen tatsächlich aussahen. Stattdessen dominiert in der Kreativwirtschaft die Erfolgsstory-Rhetorik: alles glatt, alles logisch, alles unvermeidbar brilliant. Die Fallstudie als Forschungsmethode folgt einem klaren Aufbau aus Forschungsziel, Fallauswahl, Theoriebezug, Schilderung und Analyse – ein Konzept, das in akademischen Kontexten längst etabliert ist.

Im Agenturkontext mutiert dieser Aufbau jedoch zur Marketingbroschüre. Problemstellung, Lösung, Ergebnis – fertig. Die Komplexität verschwindet, die Brüche werden geglättet, die Unsicherheit eliminiert. Was bleibt, ist eine Erzählung, die sich liest wie ein Pitch, nicht wie eine Reflexion.

Der Unterschied zwischen Erfolg dokumentieren und Erfolg inszenieren

Dokumentation bedeutet: du zeigst, was passiert ist. Inszenierung bedeutet: du zeigst, was hätte passieren sollen. Viele Case Studies sind retrospektive Idealisierungen, bei denen der Prozess nachträglich geordnet wird, um die Logik zu verstärken. Das ist menschlich – aber es verfälscht die Erkenntnis. Wer kreative Prozesse wirklich verstehen will, muss auch die Umwege, Irrwege und Zufälle sehen.

In der Kreativwirtschaft ist das besonders heikel, weil Innovation nicht linear verläuft. Kreativität im Grafikdesign folgt keinem Bauplan, sondern einem iterativen, oft chaotischen Suchprozess. Eine Case Study, die das ausblendet, ist keine Studie – sie ist Werbung.

Struktur als Täuschungsmanöver

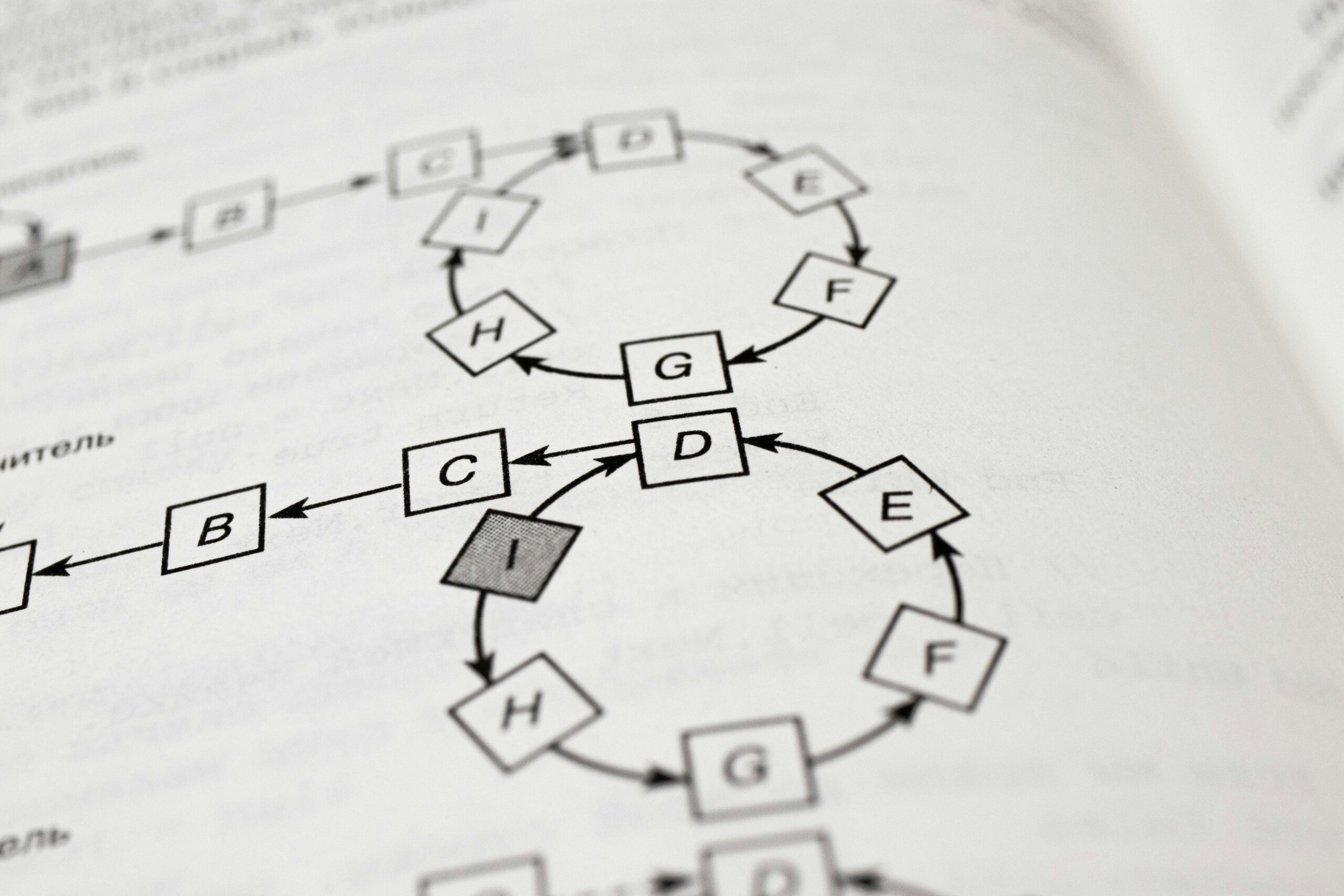

Klassische Case Studies folgen einem Dreischritt: Ausgangslage, Intervention, Resultat. Diese Struktur suggeriert Kausalität, wo oft nur Korrelation oder schlicht Glück im Spiel war. Ein Projekt läuft gut – war es die Strategie? Das Team? Der Zeitpunkt? Die Struktur antwortet nicht, sie behauptet.

Besonders problematisch wird es, wenn Zahlen ins Spiel kommen. „Steigerung der Conversion um 47%» klingt beeindruckend – aber von welchem Ausgangswert? Über welchen Zeitraum? In welchem Kontext? Ohne diese Kontextualisierung sind Zahlen nur Dekoration, keine Evidenz. Eine ehrliche Case Study würde diese Fragen beantworten, auch wenn das bedeutet, die eigene Wirkung zu relativieren.

Warum Agenturen den Mut zur Unvollkommenheit brauchen

Die interessantesten Case Studies sind jene, die auch das Scheitern thematisieren. Ein Ansatz, der nicht funktioniert hat. Ein Kunde, der sich quer stellte. Ein Deadline-Konflikt, der den ursprünglichen Plan zunichte machte. Das sind die Momente, aus denen man lernt – nicht aus der glatten Erfolgserzählung.

KI-gestützte Prozesse im Design zeigen das exemplarisch: Algorithmen liefern Vorschläge, die oft brillant sind – und manchmal vollkommen unbrauchbar. Wer das verschweigt, lügt durch Auslassung. Wer es zeigt, beweist Kompetenz: die Fähigkeit, Werkzeuge kritisch zu nutzen, statt sich ihnen auszuliefern.

Die Rolle von Visualisierung und Storytelling

Eine Case Study lebt nicht nur von Text. Erklärvideos als Visualisierungsinstrument können komplexe Prozesse greifbar machen – vorausgesetzt, sie geben wirklich Einblick statt nur Hochglanz zu produzieren. Auch hier entscheidet sich, ob die Case Study informiert oder nur beeindrucken will.

Storytelling im B2B-Kontext folgt eigenen Regeln: Weniger Emotion, mehr Substanz. Aber auch hier braucht es Authentizität. Wer seine Fallbeispiele inszeniert wie Hollywood-Drehbücher, verliert Glaubwürdigkeit – gerade bei Zielgruppen, die selbst in komplexen Projekten arbeiten und wissen, wie unvorhersehbar Realität ist.

Was eine gute Case Study auszeichnet

Eine gute Case Study ist transparent. Sie benennt ihre Methodik, ihre Datenquellen, ihre Grenzen. Sie zeigt nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Weg – inklusive der Sackgassen. Sie verzichtet auf Superlativen und setzt stattdessen auf Präzision.

Sie erklärt, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, welche Alternativen im Raum standen und welche Kompromisse eingegangen werden mussten. Sie gibt zu, wenn externe Faktoren eine Rolle spielten, die nichts mit der eigenen Expertise zu tun hatten. Und sie ordnet ihre Erkenntnisse so ein, dass andere daraus konkrete Schlüsse ziehen können – nicht nur bewundern, sondern anwenden.

Beispiele, die zeigen, wie es gehen könnte

Einige KI-Usecases in der Kreativwirtschaft demonstrieren bereits, wie differenzierte Falldarstellungen aussehen können: konkrete Technologien, beschriebene Herausforderungen, nachvollziehbare Lösungen. Keine Heilsversprechen, sondern Werkzeuge mit klaren Einsatzgebieten und ebenso klaren Grenzen.

Das ist der Unterschied: Handwerk statt Magie. Wer seine Case Studies so aufbaut, signalisiert Professionalität – nicht durch Perfektion, sondern durch Ehrlichkeit. Kunden kaufen keine Wunder, sie kaufen Kompetenz. Und Kompetenz zeigt sich nicht darin, dass alles funktioniert, sondern darin, dass man weiß, was zu tun ist, wenn es nicht funktioniert.

Floskeln als Symptom fehlender Substanz

„Ganzheitlicher Ansatz», „agile Methodik», „nutzerzentrierte Lösung» – diese Begriffe sagen nichts. Sie sind Platzhalter für Inhalte, die nicht ausformuliert werden. Eine Case Study, die auf solche Floskeln setzt, verrät mehr über ihre Schwächen als über ihre Stärken.

Sprache ist verräterisch. Wer konkret beschreiben kann, was geschehen ist, braucht keine Buzzwords. Wer sich hinter Abstraktionen versteckt, hat entweder nichts zu sagen oder traut sich nicht, es zu sagen. Beides ist ein Problem.

Der Unterschied zwischen Referenz und Reflexion

Eine Referenz sagt: „Wir haben das gemacht.» Eine Case Study sagt: „So haben wir das gemacht – und das haben wir dabei gelernt.» Der Unterschied liegt in der Tiefe. Referenzen sind Belege, Case Studies sind Analysen. Wer beides verwechselt, verschenkt Potenzial.

In der Kreativwirtschaft, wo Prozesse oft unsichtbar bleiben, ist diese Reflexionsleistung besonders wertvoll. Sie macht nachvollziehbar, was sonst im Verborgenen bleibt: die Entscheidungslogik, die Prioritätensetzung, die Trade-offs. Genau das unterscheidet echte Expertise von oberflächlicher Dienstleistung.

Was bleibt

Case Studies sind kein Selbstzweck. Sie sind Werkzeuge – zur Kommunikation, zur Positionierung, zur Wissensvermittlung. Aber nur, wenn sie ernst genommen werden. Wer sie als Marketinginstrument missbraucht, produziert Fassaden. Wer sie als Analyseinstrument nutzt, schafft Mehrwert.

Die Frage ist nicht, ob Case Studies funktionieren. Die Frage ist, ob sie ehrlich sind. Denn nur dann können sie leisten, was sie versprechen: Einblick statt nur Eindruck.